画像生成AIやツールが急速に普及する中、「初心者でも簡単に始められる画像生成ソフトを知りたい」「できれば無料で試してみたい」という声が増えています。この記事では、IT・AIに詳しくない方でもわかるように、画像生成ソフトの選び方から導入方法、使い方のポイントまでを丁寧に解説します。これから画像生成を始めたい方、ツールの違いで迷っている方はぜひご覧ください。

- 初心者にもわかる画像生成ソフトの基本と仕組み

- 無料&日本語対応で始めやすいおすすめツール紹介

- ブラウザ型画像生成ソフトの導入手順をやさしく解説

- よくある失敗やトラブルの原因と対処法を丁寧に紹介

- ブログやWordPressでの実用的な活用アイデアも紹介

画像生成ソフトとは?初心者でもわかる基本と仕組み

画像生成ソフトに興味はあるけれど、「どうやって使うのか」「何ができるのか」と疑問に感じている方は多いはずです。この章では、初心者の方がつまずきやすいポイントを押さえながら、画像生成ソフトの基本的な役割や仕組み、関連用語を丁寧に解説していきます。

画像生成ソフトでできること

画像生成ソフトは、テキストによる指示だけでイラストや写真風の画像を自動生成できるツールです。簡単なプロンプトでも数秒で結果が得られ、デザイン未経験者でも扱いやすいのが特長です。

生成画像はSNSやブログ、資料などに使えるほか、多彩なスタイルで自由に表現できます。

AI画像生成と従来の画像編集ソフトの違い

従来の画像編集ソフトは、ユーザーが手動で画像を加工・編集するスタイルが基本でした。代表的なソフトにはPhotoshopやGIMPなどがあり、レイヤーやツールを駆使して1つの画像を仕上げていく必要があります。専門的なスキルが求められ、操作に慣れるまで時間がかかるというデメリットがありました。

一方、AI画像生成ソフトは、プロンプト(指示文)を入力するだけで、AIが自動的に画像を生成してくれます。操作がシンプルで直感的なため、初心者でもすぐに使いこなせるのが利点です。さらに、同じプロンプトでも毎回異なる画像が生成されることが多く、独創的なアイデアを可視化する手段としても注目されています。

作業効率の良さと再現性の高さから、簡単にクリエイティブを始めたい方にはAI生成が適しているといえるでしょう。

初心者が知っておくべき関連用語(プロンプト、モデルなど)

画像生成ソフトを使う上で知っておきたい代表的な用語に「プロンプト」と「モデル」があります。プロンプトとは、AIに生成してほしい画像の内容を伝えるためのテキストのことです。たとえば「青空の下で走る犬」や「和風の城と桜の背景」といった指示が該当します。プロンプトは具体的であればあるほど、意図に近い画像が生成されやすくなります。

一方、モデルとはAIが学習したデータ群や作風のスタイルを定義する要素です。たとえば人物に特化したモデルや、アニメ調に強いモデルなどがあり、選ぶモデルによって同じプロンプトでも異なる画像が出力されます。

このほかにも、生成結果の再現性を保つ「シード値」や、不要な要素を排除する「ネガティブプロンプト」など、応用的な機能もありますが、まずはプロンプトとモデルの理解を深めることで、より自由度の高い画像生成が可能になります。

初心者におすすめの画像生成ソフト3選【無料・日本語対応あり】

初めて画像生成ソフトを使う方にとって、どのツールを選べばよいのか迷うことも多いでしょう。ここでは、特に初心者に優しく、操作が簡単で、日本語にも対応している無料の画像生成ソフトを厳選して紹介します。いずれも導入が簡単で、初期費用がかからないため、安心して試すことができます。

1. Canva(テンプレート豊富・日本語UI)

Canvaは、初心者でも手軽にデザイン制作ができることで有名なオンラインツールです。画像生成機能は比較的新しい機能ですが、Canvaの操作性の良さと組み合わさることで、非常に扱いやすくなっています。日本語に完全対応しており、アカウント作成後すぐに使い始めることができます。

プロンプトを入力するだけで、AIが画像を生成し、それをCanva内でそのままポスターやSNS用画像に編集できるのが大きな特徴です。フォントや素材も豊富で、他の編集作業と組み合わせながら効率的にビジュアル制作を進められます。すでにCanvaを使っている方であれば、追加の操作を覚えることなくAI機能を活用できます。

2. Bing Image Creator(簡単・無料・商用利用可)

Bing Image Creatorは、Microsoftが提供するAI画像生成ツールで、DALL·Eの技術をベースにしています。Microsoftアカウントがあれば誰でも無料で使用でき、商用利用にも対応しているのが魅力です。

日本語でのプロンプト入力にもある程度対応しており、思い通りの画像を比較的簡単に得られるのが特徴です。操作画面もシンプルで、初心者が直感的に使いやすい構成となっています。

3. Adobe Firefly(初心者向けのプロ向け入門)

Adobe Fireflyは、PhotoshopやIllustratorで知られるAdobe社が開発したAI画像生成サービスです。デザイン業界でも高い評価を得ているAdobeのノウハウが反映されており、生成される画像は高品質かつ細部まで美しく仕上がります。

Fireflyは、生成画像をAdobe製品と連携して編集できるのが大きな特長です。現在はブラウザベースの無料プレビュー版が提供されており、アカウント登録だけで利用可能です。日本語の対応も進んでおり、プロンプト入力もスムーズに行えます。本格的なデザイン制作を目指す初心者にも適しています。

有料ソフトとの違いと注意点もチェック

| 項目 | 無料ソフト | 有料ソフト |

|---|---|---|

| 解像度 | 低〜中程度 | 高解像度対応 |

| 生成回数 | 回数制限あり | 無制限または拡張可 |

| 商用利用 | 制限あり | 基本的に自由 |

| プロンプト自由度 | やや制限あり | 柔軟に調整可能 |

無料ソフトは手軽に使える反面、画像の解像度や生成回数に制限がある場合があります。また、商用利用の可否や著作権の取り扱いにも違いがあるため、利用規約は必ず確認しておきましょう。有料版ではより高精細な画像が生成できたり、より自由度の高いプロンプト調整ができるなど、細かな設定や利便性が向上します。長期的に活用する予定がある方は、有料版への切り替えも検討すると良いでしょう。

画像生成ソフトの始め方をやさしく解説【ブラウザ対応】

画像生成ソフトを使ってみたいと思っても、「導入が難しそう」と感じて手が止まる方も多いかもしれません。この章では、特別なインストール作業が不要なブラウザ型の画像生成ソフトを中心に、最初の設定から使い始めるまでの流れをわかりやすく解説します。

アカウント登録~実際の生成までのステップ

ブラウザ型の画像生成ソフトは、インストール不要で使える手軽さが魅力です。公式サイトでアカウントを作成すれば、すぐに画像生成を始められます。多くの場合、メールアドレスまたはGoogleやMicrosoftアカウントを利用した登録が可能です。

登録後は、画面に表示された入力欄にプロンプト(生成したい画像の説明)を入力し、生成ボタンをクリックするだけで、AIが画像を作ってくれます。初回利用時には、使用できる回数に制限があるツールもありますが、無料枠内でも十分に試せる内容となっています。

プロンプト入力のコツ(英語が苦手でも安心)

多くの画像生成ソフトでは英語での入力が主流とされていますが、最近では日本語にも対応しているツールが増えてきています。短くても具体的な表現を心がけることで、意図に近い画像が得られやすくなります。

たとえば「風景」よりも「雪山に沈む夕日」といったように、色・場所・時間帯・構図などを含めて表現することで、AIの解釈が明確になります。英語が苦手な方は、翻訳ツールやプロンプト例を参考にするのも効果的です。

スタイルを指定するキーワードを加えると、仕上がりの雰囲気をコントロールできます。

よくあるつまずきポイントとその対処法

画像が出ない、結果が意図と違うなどの悩みは、初心者によくあるトラブルです。その原因として、システムの混雑、プロンプトの曖昧さ、対応言語の違いなどが考えられます。まずはツールの利用制限(生成回数や時間帯)を確認し、シンプルかつ具体的な表現でプロンプトを再入力してみましょう。

日本語が認識されにくい場合は、英語に置き換えるか、短い文に分けると改善されることがあります。焦らず少しずつ調整しながら、自分に合った使い方を探すことが大切です。

画像生成ソフトでよくあるトラブルとその解決法

初心者が直面しやすいトラブルの原因と、その対処法を紹介します。

プロンプトを入れても画像が生成されない

画像が生成されない原因として、プロンプトの不備や利用回数の上限到達が考えられます。無料版では、制限を超えると生成できなくなることがあります。

プロンプトは具体的かつ明確に書くことが重要です。

通信エラーや読み込み不良が原因で画像が生成されないケースもあるため、ブラウザの再読み込みやログアウト・再ログインを試すと改善することがあります。

画質が粗い・意図と違う画像が出るときの対処

画像がぼやけていたり、構図や雰囲気が意図と異なる場合は、プロンプトや使用モデルの見直しが有効です。たとえば「人物のポートレート」など漠然とした指示よりも、「正面から見た、笑顔の若い女性、スタジオ照明、高解像度」など、具体的な要素を増やすことで意図に近づけることができます。

また、生成後の画像サイズが小さい場合は、ソフトの設定や無料プランの制限によって画質が抑えられている可能性があります。高画質な画像が必要な場合は、有料プランの利用や、生成後に画質をアップスケールできる別ツールの活用も選択肢になります。

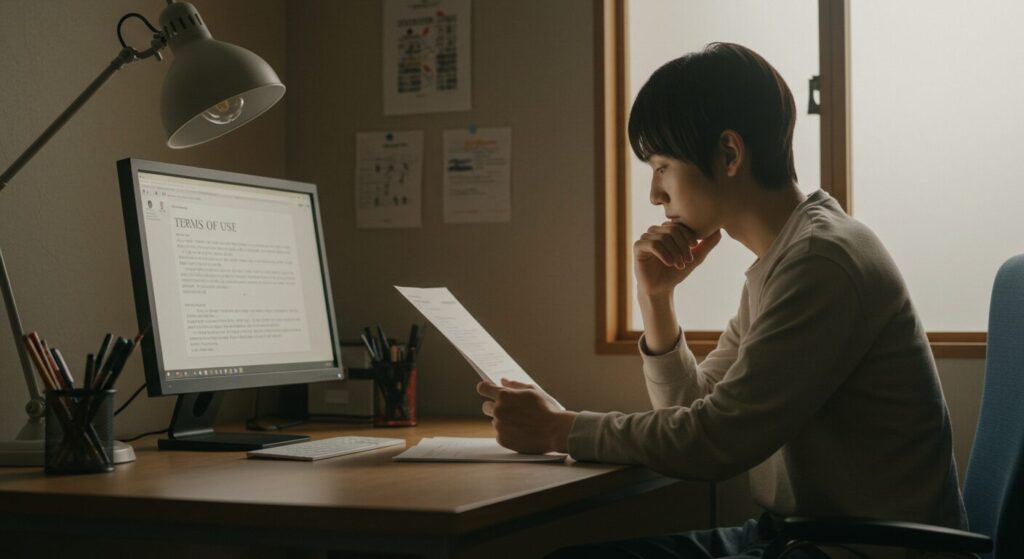

著作権や商用利用の注意点

- ツールごとに商用利用の可否が異なる

- クレジット表記が必要な場合もある

- 実在の人物・キャラクターは権利侵害のリスクあり

- 利用前に必ず規約・FAQを確認する

画像生成ソフトを使う上で、特に気をつけたいのが著作権や商用利用のルールです。使用権の範囲はソフトごとに異なるため、事前に確認が必要です。たとえば、商用利用が禁止されているフリープランや、商用利用にはクレジット表記が必要なケースなども存在します。

また、有名人の顔や実在のキャラクター、既存の作品に酷似した画像を生成しようとすることは、権利侵害のリスクを伴います。こうした点に配慮し、安全なプロンプトの使い方を意識することが大切です。

利用前には、各ツールの「利用規約」や「FAQ」を必ず確認し、自分の目的に合った範囲で活用するようにしましょう。

初心者がやりがちな失敗と、画像生成を上達させるコツ

初心者は、思い通りにいかず戸惑うことが多いものです。ここでは、ありがちな失敗と上達のコツを紹介します。

AIの癖を知る なぜ手や文字がうまく描けないのか?

画像生成AIには、得意・不得意があります。特に手の形や文字の表現は、多くのモデルにとって難しい部分です。これは、AIが学習した元データにおいて、手や文字が一貫した形で存在していないことや、細部の構造まで正確に模倣するための情報が不足していることが要因です。

指や文字が不自然になる場合は、画像編集ツールで補正するとよいでしょう。

AIの癖を理解し、得意なジャンル(風景・抽象画・シルエットなど)を活用することで、より満足度の高い画像生成につながります。

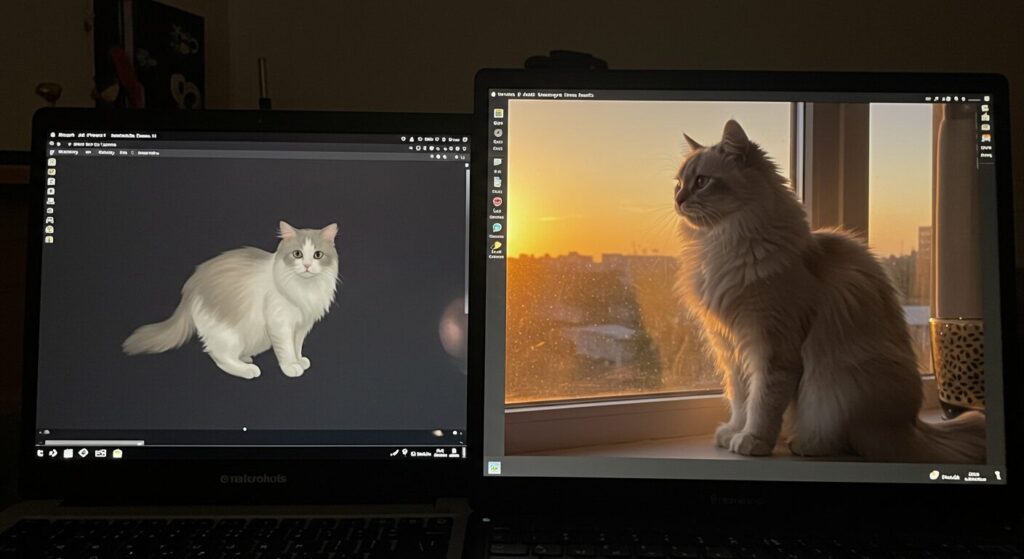

プロンプトの具体例で学ぶ改善ポイント

初心者がやりがちな失敗の一つが、「短すぎる」「曖昧すぎる」プロンプトの使用です。例えば「猫」だけを入力するよりも、「窓辺に座る長毛の白い猫、夕方の光、写実的」と記述する方が、意図に近い画像が生成されやすくなります。

スタイルに関するキーワードを加えることで、構図や雰囲気を調整しやすくなります。

シンプルなプロンプトから始め、結果を比較しながら改善点を探るのが効果的です。

生成された画像を活用するアイデア(ブログ・SNS・プレゼン)

生成した画像は、ブログ記事のアイキャッチ、SNS投稿のサムネイル、プレゼン資料の背景や図解イメージとして活用できます。AI画像は、独自性を出したい場面でも効果的です。

ツールによっては、著作権上の表示やクレジットが不要なケースもあるため、商用利用も比較的自由に行えます。活用の幅を広げることで、画像生成を楽しみながら実用的に活かすことができます。

WordPressやブログでの画像生成ソフトの活用術

ブログでは、画像準備の手間が課題になることがあります。画像生成ソフトを活用すれば、オリジナリティのあるビジュアルを短時間で用意でき、記事の魅力や可読性を高めるのに役立ちます。この章では、Web運営者向けに実用的な活用法を紹介します。

記事のアイキャッチや図解用に最適な生成方法

画像生成ソフトを使えば、記事のテーマや雰囲気に合わせたアイキャッチ画像を手軽に作ることができます。記事内容に合わせてプロンプトを設定すれば、テンプレートに頼らず独自性のある画像を作れます。

図解やフロー図も生成可能で、文字を加えたい場合は後から編集ツールで追記すれば問題ありません。画像のサイズや構図を記事に合わせて調整することで、読者の視線を引きつける視覚効果も期待できます。

SEOに強い画像の作り方と命名・alt属性の付け方

検索エンジンに評価されやすい画像にするには、ファイル名とalt属性(代替テキスト)の最適化が重要です。生成した画像を保存する際は、「img001.jpg」などの機械的な名前ではなく、「wordpress-ai-image-generator.jpg」のように、コンテンツに関連したキーワードを含めるのが望ましいです。

画像の圧縮・形式変換にも注意しよう(WebPやTinyPNG)

TinyPNGのような無料のオンラインツールを使えば、画質を維持しながらファイルサイズを大幅に削減できます。形式についても、近年は軽量で高品質なWebP形式が推奨されています。

WebP対応テーマやプラグインを使えば、自動で形式変換できます。表示速度の向上はSEOやUXにも関わるため、画像の軽量化は重要です。

画像生成ソフトは初心者でも十分使いこなせる

以前は専門知識が必要だった画像生成も、今では誰でも手軽に使えるようになりました。この記事で紹介したポイントを押さえれば、初心者でも無理なく使いこなすことができます。ここでは、特に意識しておきたい行動指針を整理します。

迷ったら無料&ブラウザ型から試してみよう

画像生成を始める際は、まず無料で使えるブラウザ型のツールから試すのが最も安心で確実です。インストール不要で、アカウント登録だけですぐに利用できるため、機器や環境に依存せず始められます。CanvaやBing Image Creatorなどは日本語対応も進んでおり、初めての方にとって敷居が低いのが魅力です。

まずは無料ツールを試し、自分に合ったものを見つけることが上達への第一歩です。

失敗を恐れず「生成→改善」を繰り返すことが上達のカギ

期待通りの画像が得られなくても、原因を分析して試行錯誤することが上達の鍵です。

表現やキーワードを少し調整するだけでも、画像の仕上がりは大きく変わります。楽しみながら続けることで、自然とコツが身についていきます。